Se la Cina guiderà il mondo sarà perché i Paesi occidentali, per avidità o imprevidenza, glielo hanno venduto.

L’articolo 1 della costituzione della repubblica popolare cinese recita: “La Repubblica Popolare della Cina è uno stato socialista soggetto alla dittatura democratica del popolo guidata dalla classe operaia e basata sull’alleanza operai-contadini”.

In un singolo verso, viene subito scolpita l’emblematica distanza tra l’istituzione sociale e politica del gigante asiatico rispetto a quella occidentale, nonché l’enorme difficoltà di tradurre la sua essenza in termini immediatamente comprensibili alla nostra cultura.

L’accostamento delle parole “dittatura democratica”, infatti, da un lato fotografa un equilibrio tra opposti tipico della cultura dell’estremo oriente, dall’altro rappresenta per il mondo occidentale un ossimoro concettualmente irriducibile ad unità. Per la nostra cultura politica che affonda le proprie radici in quella greco-romana, illuministica e della rivoluzione francese, una dittatura non può ontologicamente essere democratica e una democrazia non può essere per sua natura una dittatura. Ciò, evidentemente, è invece possibile nella visione filosofico-politica cinese.

Ancor più goffo è il tentativo da parte di alcuni politologi di utilizzare in relazione alla Cina il neologismo “Democratura” in quanto il presupposto cardine necessario – e mancante nel caso di specie – sarebbe l’adozione almeno formale e di facciata di regole democratiche, con in primis il pluripartitismo.

Da questa premessa, appare comprensibile come ogni approccio superficiale alla Cina, non supportato dal giusto grado di comprensione e responsabilità, porti all’errore, con conseguenze nefaste se commesso in ambito diplomatico internazionale.

Così, senza la giusta visione strategica, Richard Nixon, guidato dal celebre ministro degli esteri Henry Kissinger, negli anni ’70 diede inizio – con la politica diplomatica del ping pong – allo sviluppo della Cina, forse sottovalutando che un Paese così vasto e con oltre un miliardo di abitanti potesse raggiungere un livello di potenza economica e tecnologica da essere vicina a superare quella degli USA.

Al culmine di questa fallace parabola, forse preda di miopia da fine mandato presidenziale o traviato dalla hỳbris capitalistica degli anni 90, oltre 20 anni fa, in un mondo pacificato dalla fine dell’USRR e che non aveva ancora conosciuto il terrore dell’11 settembre, il 9 marzo del 2000 Bill Clinton stese il suo manifesto di apertura alla Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) in un convegno organizzato presso la Johns Hopkins University:

“Aderendo all’Organizzazione Mondiale del Commercio, la Cina non sta semplicemente accettando di importare maggiormente i nostri prodotti; sta accettando di importare uno dei valori più cari alla democrazia: la libertà economica”.

Non è dato sapere quanto Bill Clinton credesse in quelle parole, in ogni caso l’11 dicembre 2001 la Cina fece il suo ingresso nella World Trade Organization e il mondo cambiò per sempre, ma non propriamente come immaginato dal suo Presidente pro-tempore.

Nei fatti, la politica statunitense fu accompagnata sul ciglio dell’ignoto diplomatico dalle lobby globaliste verso una sorta di suicidio collettivo del mondo occidentale, ed i Paesi europei, in poco tempo, da grandi Stati in un piccolo mondo, si scoprirono piccoli Stati in un grande mondo.

Col senno di poi, se l’obiettivo di quella scelta fu quello voluto dalle grandi multinazionali USA (non propriamente dichiarato negli speech della classe politica) di creare in primis una grande fabbrica del sottocosto e poi un nuovo e sconfinato mercato di acquirenti, possiamo dire che il target è stato centrato in pieno. Se, invece, l’obiettivo fu quello (più pubblicizzato) di esportare libertà e democrazia in Cina per tramite del commercio internazionale, possiamo dire che è stato fallito.

Infatti, dopo oltre 20 anni, non solo la Cina non ha importato l’auspicata “libertà” economica ma, di contro, il mondo occidentale ha talvolta assunto forme di supervisione centralizzata e limitazioni dei singoli tipiche della Cina comunista.

In termini commerciali, da quel 2001, il made in China ha invaso il mondo (il valore aggiunto industriale mondiale della Cina è passato da una quota del 4,1% nei primi anni 90 a oltre il 30% nel 2020), mentre una gran parte dei Paesi occidentali (e l’Italia in particolare) ha osservato una perdita di competitività relativa delle proprie aziende, nessuna crescita del potere d’acquisto e dei diritti della classe media, nonché una lenta ma costante cannibalizzazione di asset tangibili (e non, leggi diritti di proprietà intellettuale) da parte delle conglomerate cinesi, spesso direttamente o indirettamente controllate dall’abile governo di Pechino.

Gli aspetti commerciali ed economici hanno inevitabilmente impattato su quelli sociologici.

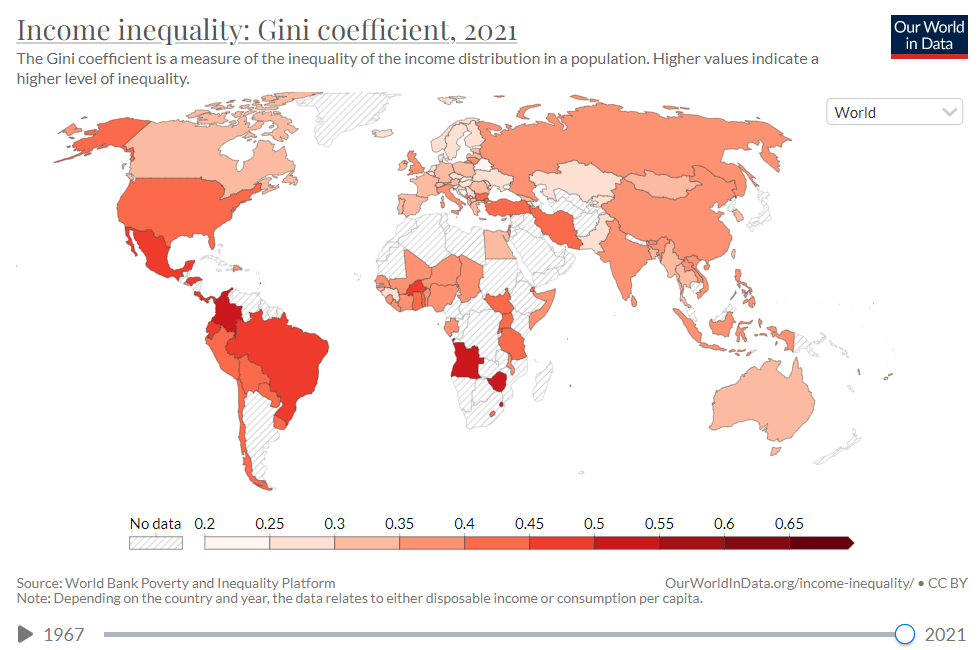

La classe media, forza e perno delle democrazie occidentali, è stata anno dopo anno compressa sempre più da due morse indipendenti ma della stessa tenaglia: dinamiche globaliste (= delocalizzazione) e iperproduzione (spesso in dumping) cinese. Si è conseguentemente creata nelle nostre società, come evidenziato dall’indice di Gini, una disparità di reddito incolmabile, primo classico sintomo di una società in decadenza.

L’indice di Gini (così chiamato in quanto elaborato da Corrado Gini, fondatore dell’ISTAT) è il coefficiente attualmente utilizzato da tutte le istituzioni su scala globale per misurare la disuguaglianza, ovvero la disparità di distribuzione del patrimonio economico e del reddito fra gli individui di una popolazione. L’indice si muove fra 0 e 1, dove 0 indica la completa equidistribuzione della ricchezza (i.e. tutti percepiscono lo stesso reddito), mentre 1 corrisponde alla massima concentrazione (i.e. un individuo controlla tutta la ricchezza nazionale). Indici di Gini vicini allo 0, dunque, corrispondono a una situazione vicina ad una equa distribuzione economica, mentre coefficienti vicini all’1 indicano una concentrazione verso pochi individui di ricchezza e reddito. In particolare, sopra il valore di 0,40, si ritiene che il coefficiente di Gini sia critico e indizio di gravi conseguenze sulla società.

Ciò premesso, analizzando i dati riportati dalla Banca Mondiale, costatiamo che in Cina il coefficiente è pari a 0,382, come prevedibile, ma, più sorprendentemente, negli Stati Uniti è peggiore essendo pari a 0,397 (per inciso in Italia si assesta a 0,352).

Questo segnale statistico di decadenza sociologica nei Paesi del blocco occidentale, ed in particolare negli USA, constata che siamo sul ciglio del burrone; possiamo fare l’ultimo salto in avanti nel vuoto o ammettere l’errore e, per quanto complesso, provare a correggere la rotta.

Come finirà?

Di certo, sarà necessario comprendere come USA, Europa e Cina possano convivere, e preferibilmente cooperare, invece di continuare il cammino verso il baratro dello scontro. Parallelamente, i Paesi occidentali dovrebbero intraprendere politiche economico-sociali di derisking, aumentando la propria autonomia soprattutto nei campi della produzione ad alto valore aggiunto, scientifico e tecnologico, accelerando i trend di re-shoring e near-shoring parzialmente in atto.