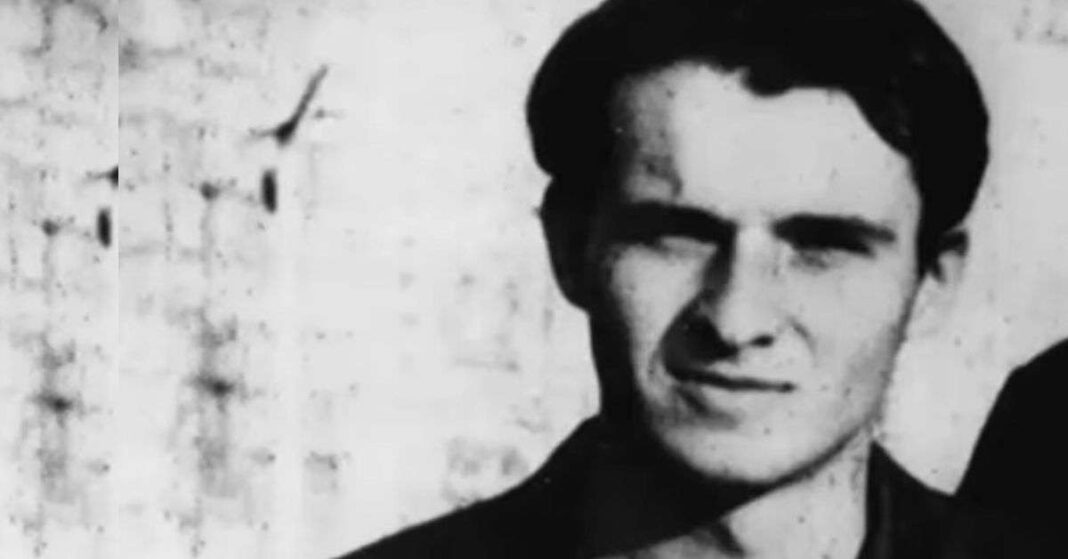

Sono le ore 14:25 del 16 Gennaio 1969, a Praga, precisamente davanti al Museo Nazionale, di fronte a Piazza San Venceslao, un giovane studente 20enne cecoslovacco, denominato Jan Palach, sta per compiere un gesto estremo contro l’invasione comunista sovietica, nei confronti dell’odierna Repubblica Ceca.

Jan appoggia la propria giacca e la borsa contenente una lettera, estrae una boccetta di etere e ne inala il contenuto. Subito dopo, si cosparge di benzina, dandosi fuoco: raggiunge Piazza San Venceslao ricoperto dalle fiamme, scrutato dai passanti increduli della propria visione.

Viene soccorso poco dopo da alcuni cittadini, mentre chiede disperatamente di leggere il contenuto della lettera: al suo interno sono scritte le ragioni del drammatico epilogo.

Viene trasportato da un’ambulanza verso un’ospedale,con il corpo quasi completamente ricoperto dalle ustioni: nonostante il dolore, avrà la forza di esclamare “non sono un sucida!” davanti ai paramedici.

Successivamente, qualche giorno prima della sua morte, avvenuta il 19 Gennaio 1968, a pochi giorni dalla sua immolazione radicale e ribelle, chiarirà che il suo atteggiamento aveva lo scopo di risvegliare la Patria, dopo l’invasione sovietica ed il fallimento riformista della Cecoslovacchia, storicamente noto come “Primavera di Praga”.

Alcuni giovani lo seguirono poi nel gesto, divenendo a loro volta martiri di una nazione martoriata dall’aggressione comunista, così come il resto degli altri “stati satellite”.

La vita è un bene prezioso ed inestimabile, tuttavia il gesto di Jan Palach – e di molti altri- è da ricercare nel rifiuto del totalitarismo e delle imposizioni restrittive sovietiche, le quali avrebbero leso , conseguentemente, le libertà sociali della popolazione ceca.

Nel nome di Palach e di tutti gli studenti che hanno tragicamente compiuto un atto terminale ed improntato verso la morte, oggi si ricordano le atrocità compiute dal comunismo, ma anche la scelta di quei giovani europei, i quali, piuttosto che restare chiusi in gabbia, hanno scelto di togliersi la vita.

Sicuramente, quanto fatto da Jan Palach può essere inteso come una trovata estrema e fine a sé stessa, ma al contempo ricopre un ruolo storico ed antropologico rilevante, nonché una dimostrazione disperata di quanti hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori della dittatura comunista.

La certezza è che la gioventù d’Europa piangerà eternamente uno dei suoi molti figli, ogni 16 gennaio, nella speranza di non subire un “revival” del proprio tragico e censorio passato.