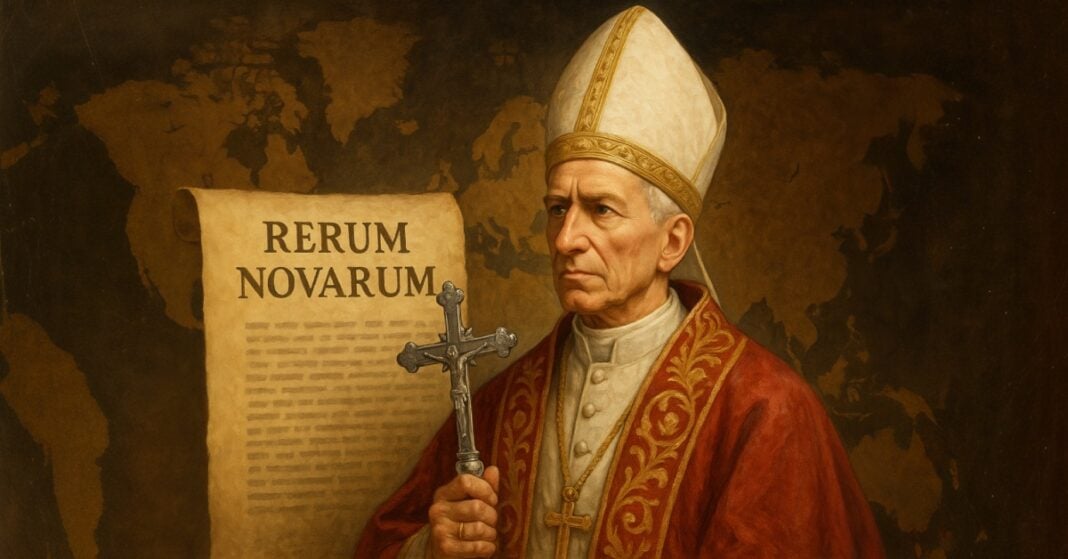

Chi, come Gianni Riotta e altri commentatori, si è affrettato a etichettare Papa Leone XIV come “progressista”, dovrebbe fermarsi e rileggere con attenzione la Rerum Novarum di Leone XIII. La scelta di quel nome pontificale, lungi dall’essere un semplice omaggio storico, è un manifesto programmatico. Dice molto – moltissimo – su come questo Pontificato intenda interpretare il proprio ruolo in un mondo frammentato, confuso e sempre più lontano dai propri fondamenti spirituali e culturali. Un ruolo che, piaccia o meno ai salotti del politicamente corretto, sarà inevitabilmente politico. Anzi, geopolitico.

Il progressismo contemporaneo – quello delle élite globaliste che si riuniscono a Davos, delle università come Harvard che insegnano ideologia woke come fosse scienza, dei media che celebrano la fluidità come unica verità – non ha nulla a che vedere con lo spirito della Rerum Novarum.

L’enciclica di Leone XIII, pubblicata nel 1891, è un documento di straordinaria attualità, non perché anticipi le mode culturali di oggi, ma perché le rifiuta in nome di una visione dell’uomo e della società che è eterna, radicata, non negoziabile. Parla di giustizia sociale, certo, ma lo fa partendo da pilastri che il progressismo odierno ha abbandonato o, peggio, deriso: la famiglia naturale, il lavoro come vocazione e fonte di dignità, la proprietà privata come diritto e responsabilità, la comunità come tessuto vivo che tiene insieme gli individui.

La sinistra globale, che un tempo si ergeva a paladina delle classi popolari, ha voltato le spalle al popolo. Ha rinnegato la famiglia, riducendola a un contratto tra individui intercambiabili. Ha svenduto i lavoratori alle logiche spietate delle multinazionali e delle BigTech, che promettono flessibilità ma consegnano precarietà. Ha ridicolizzato l’identità nazionale, bollandola come retrograda, mentre celebrava un cosmopolitismo astratto, accessibile solo a chi può permettersi voli intercontinentali e master a Boston. Ha abbandonato l’uguaglianza e abbracciato l’intersezionalità, un’ideologia che frantuma l’identità umana in una miriade di rivendicazioni frammentate, spesso contraddittorie, che non costruiscono nulla se non caos e risentimento.

Oggi, la sinistra è la voce delle élite. È il megafono dei colossi digitali che censurano il dissenso in nome della “sicurezza”. È la portabandiera di un pensiero unico che considera pericoloso tutto ciò che è radicato: Dio, patria, famiglia, tradizione. È la promotrice di un’Europa senza confini, ma anche senza anima, dove i burocrati di Bruxelles decidono il destino di popoli che non hanno mai conosciuto.

E allora, chi difende oggi il popolo reale? Chi parla per l’operaio disoccupato, per la madre single che lotta per arrivare a fine mese, per il giovane che sogna una casa e un lavoro stabile, ma si scontra con un sistema che premia solo i privilegiati? La risposta è chiara, anche se scomoda per chi si ostina a guardare il mondo attraverso le lenti del pregiudizio ideologico: Giorgia Meloni in Italia, Donald Trump e J.D. Vance in America.

Questi leader non sono usciti dai salotti dorati del potere. Non parlano il linguaggio asettico delle conferenze internazionali. Non hanno bisogno di consulenti per sapere cosa significhi lottare. Giorgia Meloni, cresciuta nella Garbatella, quartiere popolare di Roma per antonomasia e oggi premier d’Italia, ha dimostrato di saper tenere la testa alta davanti ai diktat dell’Unione Europea, difendendo gli interessi degli italiani senza cedere alle pressioni delle élite globali.

Donald Trump, con il suo stile diretto e il suo rifiuto del politically correct, ha ridato voce a milioni di americani dimenticati, quelli delle flyover states che non contano per i media di New York e Los Angeles. In questo senso J.D. Vance è l’incarnazione del riscatto: cresciuto in una famiglia disfunzionale nell’Ohio rurale, segnato dalla povertà e dalla dipendenza, ha raccontato la sua storia in Elegia americana, un libro che è diventato il manifesto di un’America che non si arrende, che crede ancora nei valori della famiglia, del lavoro, della comunità.

Sono loro a parlare oggi con il linguaggio della verità. Non promettono utopie irrealizzabili, ma responsabilità. Non offrono diritti astratti, ma dignità concreta. Non celebrano la fluidità, ma le radici. E, soprattutto, non hanno paura di sfidare il pensiero unico, anche a costo di essere demonizzati dai guardiani della correttezza politica.

In questo contesto, la Rerum Novarum emerge come un testo non solo attuale, ma rivoluzionario. Perché non si limita a denunciare le ingiustizie del capitalismo selvaggio – come faceva il socialismo dell’epoca – né si piega alle lusinghe di un individualismo senza freni. Propone invece una terza via: una visione dell’uomo come essere libero, ma non slegato; responsabile, ma non abbandonato; radicato, ma non immobile. È un documento che difende la proprietà privata, ma la lega al bene comune. Che celebra il lavoro, ma lo considera un diritto e un dovere, non una merce. Che esalta la famiglia, ma la pone al centro della società, non come un’opzione tra tante.

Questa visione è agli antipodi del progressismo contemporaneo, che dissolve l’individuo in un mare privo di identità e svuota la comunità di ogni significato. Ma è anche una sfida per i conservatori, chiamati a tradurre questi principi in politiche concrete: un’economia che premi il lavoro e non la speculazione, un welfare che sostenga le famiglie e non le burocrazie, una cultura che valorizzi le radici senza chiudersi al mondo.

Se c’è un messaggio che Papa Leone XIV sembra voler raccogliere, è proprio questo: la giustizia sociale non si costruisce contro la famiglia, contro la proprietà, contro la libertà. E, soprattutto, non si costruisce senza Dio. L’Occidente, che ha relegato la spiritualità a un angolo polveroso della sua storia, si trova oggi smarrito, incapace di rispondere alle domande fondamentali dell’esistenza: chi siamo? Dove andiamo? Qual è il senso della nostra libertà?

Papa Leone XIV si trova davanti a una missione immensa, ma necessaria: riportare Dio al centro di un mondo che lo ha scartato come una scarpa vecchia. Ricordare che senza spiritualità non c’è comunità, senza verità non c’è giustizia, senza radici non c’è futuro. Questo Pontificato, con il suo richiamo alla Rerum Novarum, sembra voler parlare non solo ai cattolici, ma a tutti coloro che sentono il peso di un’epoca senza bussola. E, in questo senso, la sua voce potrebbe diventare un faro per chi, come Meloni, Trump e Vance, sta cercando di ricostruire una società solida, responsabile, umana.

La Rerum Novarum ci lascia una certezza: nessun progetto politico, economico o sociale può durare se calpesta le fondamenta della civiltà. Quelle fondamenta – la famiglia, il lavoro, la comunità, la fede – oggi sono sotto attacco. Non da nemici esterni, ma da un’ideologia interna che, in nome del progresso, vuole dissolvere tutto ciò che dà senso alla vita.

A difendere queste fondamenta, oggi, non sono i progressisti, con le loro parole vuote e i loro slogan alla moda. Siamo noi: quelli che credono ancora nella verità, nella responsabilità, nell’identità. Quelli che non hanno paura di chiamare le cose con il loro nome.

Quelli che, come Papa Leone XIV, sanno che il futuro si costruisce solo tornando alle radici.