di Stefano Cariello

E’ giunto il quarantanovesimo anniversario dalla morte di Hiraoka Kimitake, più noto come Yukio Mishima. All’apice della propria carriera, il grande scrittore e drammaturgo giapponese – più volte vicino al Nobel – trapassò la sua esistenza attraverso il tradizionale seppuku.

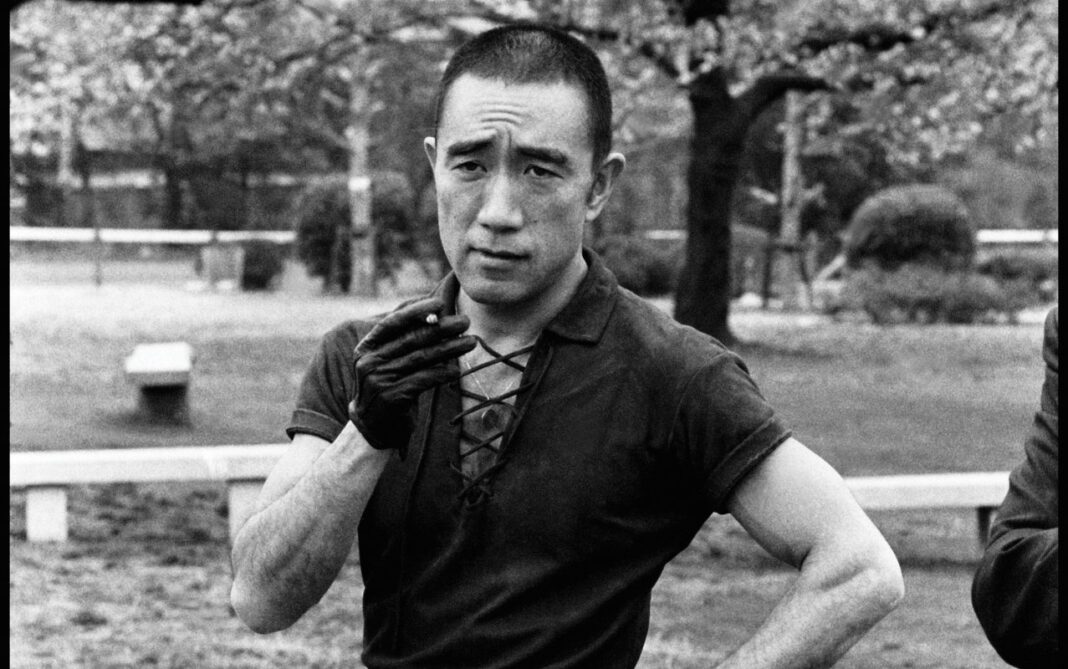

Si tratta di un uomo che ha saputo unire l’azione alla penna, l’agire alla scrittura letteraria, trasformando il proprio corpo attraverso il “Sole e Acciaio”, titolo del libro in cui egli descrive la perfetta unione tra spirito e materia. Mishima non si è limitato alla sola attività contemplativa e letteraria, ma ha incarnato pienamente i valori della Tradizione.

Mishima dimostrò sin da giovane il suo talento letterario con il suo primo lavoro in prosa: Hanazakari no Mori (La foresta in fiore), completato nel 1941. Il fatto che fosse fortemente influenzato dalla scuola romantica giapponese (Nihon Roman-ha) farà sì che venga notato dal professore di lettere del Gakushūin, Shimizu Fumio, membro della scuola romantica. Sarà lui a far pubblicare il racconto sulla rivista Bungei Bunka, e proprio in quest’occasione viene scelto lo pseudonimo Mishima Yukio.

Tuttavia, il fatto di non essere stato considerato idoneo (per insufficienza toracica) alla visita militare, durante la Seconda Guerra mondiale, gli cambiò l’esistenza: ad un iniziale sollievo seguì un profondo malessere. Scoprì la potenzialità del Sole e decise di abbandonare la melanconia lunare, tipica degli intellettuali del suo tempo, per approdare ad un pragmatismo d’azione e dionisiaco. Temprò il proprio corpo debole e fragile attraverso l’”acciaio” delle arti marziali e della pesistica, sino a diventare un ottimo atleta.

La sua azione si tramutò in una condanna al Giappone moderno, frutto del secondo dopoguerra, considerato vigliacco e meschino, prostrato ad una potenza straniera e rinnegatore della propria tradizione millenaria. Il prodotto di questo stato di bassezza era dato dall’articolo 9 della Costituzione, che imponeva al Giappone la rinuncia alle proprie prerogative militari (costituendo un semplice esercito di Autodifesa) e, soprattutto, l’imposizione da parte degli Stati Uniti a riconoscere nell’Imperatore un uomo e non più una semi-divinità (diktat sancito dalla nuova Costituzione). Il consumismo imperante poi, prodotto dal sistema capitalistico, non fu atro che il contorno di una situazione di declino già ampiamente sviscerata dall’autore stesso.

L’esempio concreto di questa presa di posizione fu la costituzione della Tate no kai (Associazione degli scudi), un esercito paramilitare composto da cento studenti universitari. Lo scopo di questo mini esercito era puramente formale, di condanna, come già detto, nei confronti del sistema imperante. Proprio grazie ai quattro uomini più fedeli di questa organizzazione, Mishima decise di passare dalle parole ai fatti: si recarono presso la caserma del Quartiere Generale dell’Armata Jieitai a Ichigaya, nel cuore di Tokio, e, forte dei suoi rapporti di amicizia con i militari, rapirono Kanetoshi Mashita, comandante dell’Armata Orientale. Ordinò a questi di radunare nel cortile i militari presenti e tentò di arringare la folla. Seguirono otto minuti di esortazione alla Tradizione, all’Imperatore e alla Patria. Ma per il Giappone degli anni ’70 ormai non c’era più nulla da fare. Gli interessi della società erano cambiati, così come l’atteggiamento materialistico ed opportunistico dei giovani militari. Per l’autore di “Patriottismo” solo dall’esercito poteva nascere un movimento di rivolta nei confronti dell’ordine costituito, ma accortosi del fallimento del suo proposito di sedizione decise di concludere la sua vita terrena nell’unico modo per lui possibile: il seppuku – lo stesso rituale che gli alti comandanti e generali non seguirono in virtù della sconfitta dell’ultima guerra, o perlomeno, a suo dire, che seguirono solo in pochi, pochissimi. Una conclusione estrema, in realtà, che avrebbe seguito, molto probabilmente, a prescindere dall’esito dell’esortazione. Il tema della morte è stato sempre una costante nella vita di Mishima, ha accompagnato tutta la sua straordinaria esistenza, che ha risolto in maniera plateale e coerente. Il seppuku appare glaciale ed insensato per noi occidentali, figli della società di massa, dimentichi del senso del sacro che ha contraddistinto anche il nostro mito, ma, in realtà, è carico di significato intrinseco per la tradizione nipponica, degno di rispetto e colmo di contenuti spirituali.

Non per nulla la sua “Bibbia” è stata lo Hagakure (letteralmente, “nascosto tra le foglie”), in origine consistente di undici volumi compilati da Tsuramoto Tashiro che vi ha raccolto gli insegnamenti di Jocho Yamamoto, un samurai vissuto verso la fine del XVII secolo e fattosi eremita dopo la morte del suo daimyo, il signore feudale. Qui si innesta tutta la tensione alla morte che il Giappone moderno, sostiene Mishima, ha “completamente rimosso”. Viene ripreso e compreso dallo stesso scrittore proprio quando esso venne messo al bando nel dopoguerra, come sovversivo. Questo perché trovò il suo exploit proprio durante il fervente imperialismo degli anni ’40, e che trovava massima risonanza in una celebre frase, a lungo inflazionata, ivi contenuta: “Ho scoperto che la via del samurai è la morte”. Questa venne fatta bandiera dei kamikaze, nel disperato tentativo di fermare l’enorme quantità delle armi americane contro l’estremo sacrificio dei singoli, disposti ad immolarsi nel nome dell’Imperatore e della Patria, per conservarne la tradizione e il diritto ad una propria naturale influenza imperiale. Tre anni prima della sua morte Mishima scrisse la propria interpretazione dello Hagakure, dove applica alla società nipponica le critiche che l’antico samurai rivolgeva ai suoi contemporanei, scordatesi delle antiche virtù e dediti ai bassi piaceri.

La critica contemporanea si è fermata sovente ai tratti secondari della sua personalità, come l’omosessualità, la deriva sadomasochista, il suo approccio non sempre coerente nei confronti dell’americanismo e la sua stessa morte, eclatante e parossistica, stigmatizzando le sue idee come frutto naturale di un personaggio eclettico, sregolato ed estremo.

Ma qual è stata davvero l’essenza di questo “ultimo samurai”? Sicuramente doppia, se non molteplice, egli riuscì ad essere al contempo scrittore finissimo e personaggio d’azione: il Mishima autore di “Confessioni di una maschera”, de “Il padiglione d’oro” e della tetralogia de “Il mare della fertilità” e quello di “Sole e Acciaio”, de “La via del samurai” e di “Lezioni spirituali per giovani samurai”.

Uomo di penna, dunque, ma anche pragmatico ed attivo, votato totalmente ad un ripristino dei valori perduti, sino al più alto sacrificio.