“Two-State solution”. Prendiamo in prestito l’espressione anglofona utilizzata da diplomatici e analisti di mezzo mondo per immaginare – oggi con un disincanto al limite della disperazione – una via di uscita al conflitto israelo-palestinese.

L’analogia con la crisi russo-ucraina non regge praticamente da nessun punto di vista: giuridico, politico, storico e simbolico. Ma i simboli parlano chiaro e nel nostro caso ci aiutano a capire qualcosa in più della terribile, premeditata e criminale invasione russa dell’Ucraina.

I vessilli nazionali della Federazione Russa e dello Stato ucraino, erede dell’antica monarchia della Rus’ di Kiev, hanno una dignità storica propria, e confermano la libertà e l’indipendenza dei due Paesi, l’uno dall’altro. L’assonanza evocativa dei nomi e le comuni radici slave di entrambi – il toponimo Ucraina, si sa, vuol dire “al confine” e su questo le speculazioni putiniste ci marciano parecchio – non cambiano di una virgola la storia, né le ragioni di un delicato equilibrio politico raggiunto nei secoli e oggi compromesso.

La bandiera russa è un tricolore di bande orizzontali simmetriche: in sequenza, bianco, blu e rosso, dall’alto verso il basso. Dopo il “secolo breve” della rivoluzione bolscevica, del comunismo e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ci eravamo abituati alla “bandiera rossa” e al tragico monocolore di morte e oppressione, come quello del sangue versato da decine e decine di milioni di vittime. Simbolo dell’utopia totalitaria, quella bandiera sopravvive ancora in Cina, seppur con qualche variazione sul tema.

Ma i colori della “Madre di tutte le Russie” e dell’intera famiglia dei popoli slavi sono tre e corrispondono a quelli della bandiera che l’allora Impero russo adottò a partire dal 7 maggio 1883. Con la “Rivoluzione di Ottobre” la bandiera imperiale fu abbandonata per essere ripristinata il 21 agosto del 1991.

Non tutti sanno che la bandiera russa ha origini olandesi. Correva l’anno 1699, quando Pietro il Grande si recò in visita nei Paesi Bassi, desideroso di rendere la Russia una potenza marittima e affascinato dalla cantieristica e dalla fama della flotta olandese. Fu in quella occasione che decise di adottare lo schema tricolore, invertendone però la disposizione originaria, per quella che inizialmente fu la bandiera della sua Marina.

Altra storia, più complicata, ha la bandiera dell’Ucraina. I colori sono due, distribuiti in due bande orizzontali: l’azzurro del cielo in alto e il giallo dei campi di grano in basso.

L’Ucraina diviene uno Stato sovrano soltanto nel XX secolo, ma il suo vessillo ha origini lontane e la combinazione dei colori nazionali è tra le più antiche d’Europa. Per come la conosciamo, la bandiera ucraina sventolò per la prima volta a Leopoli, il 22 aprile del 1848, nella stagione delle “rivoluzioni nazionali” – il 1848 fu un anno decisivo anche per il processo di unificazione italiana – quando nella Galizia orientale dell’allora Impero austriaco una delegazione di Ruteni (gli Slavi orientali, in genere cattolici di rito bizantino, progenitori degli odierni Ucraini) e Polacchi decisero di opporsi alla Guardia Nazionale austriaca. La bandiera sparì subito per ricomparire nel triennio 1917-1920, con la Repubblica popolare dell’Ucraina, durante i tentativi per costruire uno Stato ucraino indipendente. Per l’adozione definitiva si sarebbe dovuto aspettare il 4 settembre del 1991.

I colori nazionali ucraini, dicevamo, hanno una lunga storia e sono da ricondurre allo stemma del Principato di Galizia Wolynia, regno basso-medievale il cui stendardo raffigurava un leone d’oro in campo azzurro. Il vessillo conobbe una evoluzione graduale verso l’attuale bandiera ucraina, ma la prevalenza degli storici ne attesta il legame con l’antico leone ruteno-galiziano presente nello stemma del regno di Danilo di Galizia, a partire dal 1253.

Insomma, l’identità ucraina ha una storia. La sua bandiera, figlia dei movimenti nazionali ottocenteschi e saldamente ancorata alla simbologia politica dell’Europa medievale, ha una dignità propria, rappresenta una memoria collettiva che nel difficile vicinato con gli altri popoli, non solo slavi, è riuscita a sopravvivere nei secoli. Sopravvissuta al centralismo sovietico, all’imperialismo russo e alla loro ossessione per il “nemico alle porte”, riuscirà a sopravvivere anche a Putin?

Io credo che di Questo passo ci sia poco da stare Allegri con la guerra in Ucraina.

Quando IL presidente Ucraino tutto fare decide di Bloccare possibili trattative con la Russia di Putin credo che faccia un grosso Errore. Più volte infatti ho affermato che Putin ha fatto un atto di aggressione di una tale gravità che rimarrà nella storia. Dall’altra parte Non credo che vada molto Meglio Infatti il Presidente Biden ha dimostrato e dimostra di essere un Istigatore alla Guerra sfruttando la Pelle del Popolo Ucraino che ogni giorno lascia decine di morti sul campo di guerra.

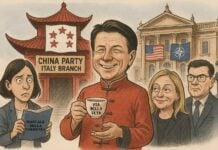

Per la così detta Europa non va certo meglio in fatto di Consenso/Appoggio totale nella guerra di Biden gli unici che pagano/Pagheranno il prezzo maggiore sarà il popolo Italiano che anche grazie al suo presidente del consiglio Mario Draghi che con le sue Esternazioni contro Putin è stato la foto copia di Biden. POVERI NOI

Un racconto storico ancora un poco parziale..Prima del 1848, negli ottocento anni prima la parte della Galizia era POLACCA. La città di Leopoli è una città polacca LWOW, la città di Ivano-Frankisk fu fondata nel 1600 dal nobile polacco POTOCKI in onore del figlio Stanislaw e battezzata STANISLAWOW, poi con la prima partizione della POLONIA nel 1772 queste città POLACCHE furono inserite nella Galizia austriaca. Avendo bisnonni provenienti dalla Galizia conosco a menadito le atrocità che gli Ucraini nel 1917-20 e poi nel 1940 perpetrarono contro la popolazione polacca per impossessarsi di città fondate dai polacchi e farsi il loro stato- prima in accordo coi bolscevichi, poi coi Nazisti, poi con Stalin… Esattamente come gli yougoslavi si impossessarono delle città ITALIANE dell’Istria, Fiume, Pola.

Putin è un invasore, ma perché in otto anni nessuno dice è accorto di tutte le atrocità che si nel Donbass? Solo pochi giornalisti hanno scritto quanto succedeva in quella guerra fantasma. E Zelensky è diventato il nuovo eroe dopo essersi arricchito con i soldi della UE e del Pentagono. Mi spiace perla popolazione che devono pagare il prezzo di certa politica sporca, ma non sopporto la retorica e l’ipocrisia su questo conflitto. Spero senz’altro che si arrivi ad una soluzione, e con una certo egoismo gli unici che non possono essere aiutati sono gli italiani che hanno scoperto solo ora “ la guerra” generosi come sempre verso un popolo aggredito ma sofferente a causa vostra e della politica scellerata, senza una via d’uzcita

DIPENDE DA MOLTI FATTORI, UNO SOPRATTUTTO :QUELLO DI ESSERE UN PAESE NEUTRALE,QUESTO COMPORTA IL NON ENTRARE A FAR PARTE DELLA FAMIGERATA N.A.T.O. CHE SECONDO IL MIO PARERE NON HA PIù RAGIONE DI ESISTERE.

Vero, sig. D’Elia!