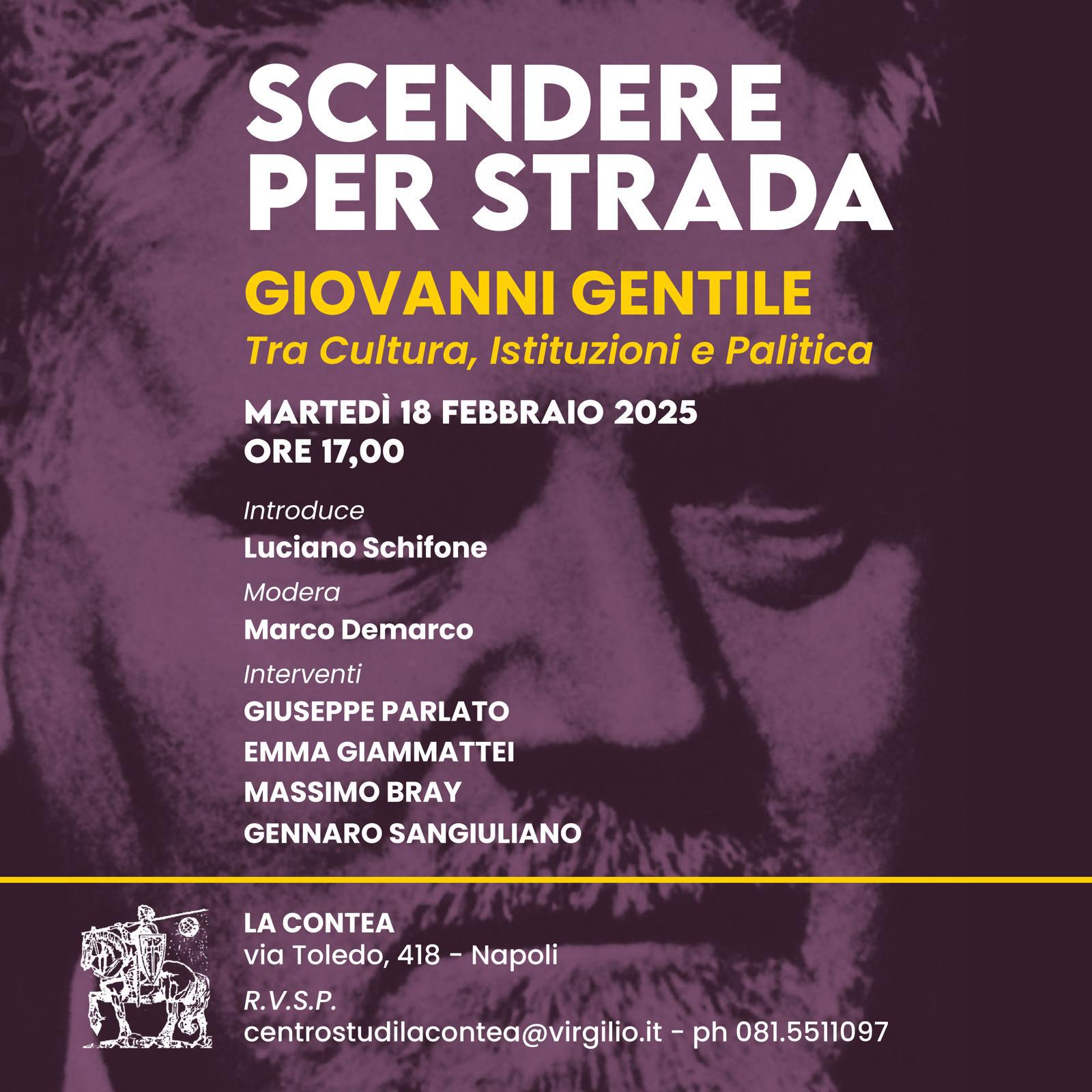

“Giovanni Gentile è stato riconosciuto da autorevoli studiosi uno tra i più importanti filosofi europei del Novecento, insieme a Benedetto Croce. La sua è un’elaborazione teorica che offre ancora oggi spunti, dal richiamo al Risorgimento oppure come quando nel saggio postumo ‘Genesi e struttura della società italiana’ individuò il valore della comunità. La stessa scelta del titolo indica una visione: ‘Scendere per strada’ è un motto che lo stesso Gentile adoperò per esortare gli intellettuali a proporre la cultura tra la gente. Oggi a Napoli celebriamo la figura di un intellettuale che, anziché estraniarsi dalla realtà, scelse di incidere profondamente nella società offrendo le sue immense qualità intellettuali e morali al servizio della Nazione e il cui pensiero risulta ancora attuale. Il connubio tra filosofia e politica che Gentile riuscì a elaborare merita un approfondimento che vada al di là degli schieramenti culturali e politici”.

Lo ha detto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, partecipando ai lavori del convegno sul ‘Scendere per strada. Giovanni Gentile tra cultura, istituzioni e politica’ che si è tenuto a Napoli presso il Centro Studi ‘La Contea’. L’occasione nasce dalla pubblicazione del catalogo della mostra recentemente tenutasi a Roma, un’opportunità per approfondire il ruolo del filosofo nel panorama culturale e istituzionale italiano. Gentile, che fu tra l’altro il fondatore dell’Enciclopedia Treccani, resta uno dei maggiori pensatori del Novecento accanto a Benedetto Croce, ha lasciato un’impronta indelebile sulla scuola italiana e sull’impianto culturale del Paese, un’influenza che ancora oggi si riflette nel sistema scolastico e nelle istituzioni nazionali.

Per l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, “la citazione della celebre frase di un suo discorso del 1925 («Quando tutti gli italiani saranno scesi in strada e penseranno e rifletteranno senza sentire più la tentazione di tornare alla finestra, l’italiano comincerà ad essere quel gran popolo che deve essere») rimanda all’idea stessa che Gentile aveva dell’intellettuale: non chi rimane alla finestra a giudicare gli eventi, ma chi scende in strada a sporcarsi la mani con la Storia e la società, facendosi carico di un ruolo attivo nel mondo e di una precisa funzione civile. Esattamente quello che – sull’insegnamento delle grandi riviste culturali che nei primi due decenni del ‘900 scelsero di uscire dall’accademia e «scendere in strada» – fece il filosofo dell’Idealismo. Un uomo che oltre a varare la più importante riforma della Scuola del nostro Paese (fu ministro dell’Istruzione fra il 1922 e il 1924), promosse e diresse istituzioni come l’Enciclopedia Italiana, il Centro Studi Manzoniani, l’Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), l’Istituto italiano di Studi germanici (che dovevano contribuire ad allargare gli orizzonti del sapere al di fuori dei confini nazionali per sprovincializzare la cultura italiana) e poi la Scuola Normale Superiore di Pisa dove Gentile passò prima come studente e poi come direttore, e l’Accademia Nazionale dei Lincei”.

L’evento è stato introdotto da Luciano Schifone e ha visto la partecipazione di Giuseppe Parlato e di Emma Giammattei e degli ex ministri Massimo Bray e Gennaro Sangiuliano, che hanno contribuito alla discussione con le loro riflessioni. L’evento, moderato dal giornalista Marco Demarco, ex direttore del “Corriere del Mezzogiorno”, ha voluto rappresentare un’importante occasione di confronto sulla persistenza della filosofia di Gentile nel dibattito culturale contemporaneo.

Il 15 aprile 1944 due finti studenti con i libri sotto il braccio per nascondere le armi si avvicinarono al finestrino dell’automobile che si era appena fermata. L’autista era andato ad aprire il cancello. Un uomo dalla stazza massiccia abbassò il vetro. Si sentì chiedere: “È il professor Gentile?” Rispose di sì. I due “studenti” all’istante gli scaricarono in corpo colpi di rivoltella. Inforcate le biciclette, si dileguarono con la copertura di complici.

Due settimane prima, il 30 marzo 1944, Giovanni Gentile aveva ricevuto una cartolina anonima con minacce di morte: in quanto esponente del neofascismo repubblicano era considerato responsabile della fucilazione di cinque giovani renitenti alla leva rastrellati a Vicchio di Mugello, fucilati il 22 marzo nei pressi della Torre di Maratona dello stadio fiorentino ‘Giovanni Berta’.

Insediatosi a Firenze a gennaio come presidente della Reale Accademia d’Italia e per dirigere la prestigiosa rivista di lettere, scienze e arti Nuova Antologia, Giovanni Gentile venne freddato da un commando di gappisti comunisti il 15 aprile 1944 all’ingresso di villa di Montalto, in via del Salviatino, alle pendici di Fiesole. Trasportato all’ospedale di Careggi, per lui non ci fu niente da fare. Il 18 aprile le sue spoglie vennero tumulate nella basilica di Santa Croce “tempio dell’itale glorie” cantata dal Foscolo. Erano finiti così i giorni e le opere di Giovanni Gentile, filosofo neoidealista e politico nato a Castelvetrano (Trapani) il 30 maggio 1875. Per anni sodale del “pontefice massimo” del pensiero liberale Benedetto Croce, Gentile era stato figura preminente del Ventennio: da ministro della Pubblica istruzione nel 1923 aveva varato una riforma organica del sistema scolastico. Il 21 aprile 1925, Natale di Roma, era stato pubblicato il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Gentile e sottoscritto da 250 firmatari. Il 1° maggio, fino all’anno precedente Festa dei Lavoratori, 40 firmatari avevano invece aderito al Manifesto degli intellettuali antifascisti scritto da Croce.

Il 24 giugno 1943, con la guerra al fianco di Hitler che volgeva ormai alla disfatta, su invito del nuovo segretario del partito fascista Carlo Scorza, Gentile in Campidoglio aveva tenuto il ‘Discorso agli italiani’: esortazione patriottica all’unità nazionale. Lo stesso invito era stato rivolto a tutti i più alti ‘’gerarchi Littorio, ma la gran parte era rimasta silente.

L’armistizio dell’8 settembre 1943 aveva poi spezzato l’Italia in due, gettandola nel bagno di sangue della guerra civile. Tre mesi prima dell’assassinio di Gentile, l’11 gennaio 1944, il Tribunale Speciale della Repubblica sociale italiana, a Verona, aveva condannato a morte Galeazzo Ciano, il genero di Mussolini, e con lui altri quattro imputati di alto tradimento. Non si erano fatti sconti a nessuno.

E il 23 marzo, a Roma, gappisti comunisti avevano messo a segno l’attentato di via Rasella in cui persero la vita 33 soldati tedeschi e due civili. La rappresaglia tedesca era stata spietata: il giorno successivo erano stati trucidati alle Fosse Ardeatine 335 tra civili e militari italiani, prigionieri politici, detenuti comuni ed ebrei. La caccia ai responsabili dell’omicidio Gentile in estate portò a identificare in Bruno Fanciullacci, Elio Chianesi e alcuni complici gli esecutori materiali. Come mandanti vennero additati alcuni docenti universitari, in particolare il latinista catanese Concetto Marchesi. Ma nella rissosa cerchia fascista fiorentina si mormorò che il delitto fosse stato compiuto da squadristi. I sospetti si appuntarono anche su Mario Carità, ufficiale a capo di un brutale reparto di ‘servizi speciali’. Prove a conferma di tali ‘voci’ non sono mai emerse.