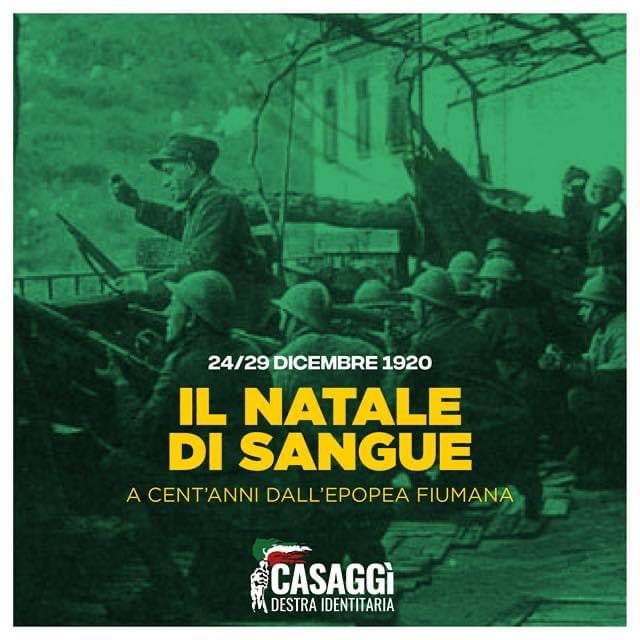

Cento anni fa, sulla scia dei più grandi slanci avanguardistici ed eroici delle prime decadi novecentesche, si consumava l’impresa fiumana, ribattezzata “la festa della Rivoluzione”.

La riconquista – guidata dal poeta Gabriele D’Annunzio con un manipolo di volontari patrioti – aveva lo scopo di occupare la città, restituendola alla madrepatria italiana, in beffa ai negoziati postbellici e agli equilibri dello scacchiere geopolitico europeo.

Fiume fu proclamata dal Vate “Reggenza del Carnaro” e passata alla storia come “città di vita”: un coagulo di modelli innovatori, insurrezionali, scanzonati e ribelli, frutto di un costante clima febbrile di eccitazione, di futuristica pirateria e di anarco-libertarismo. La sua massima espressione fu la Carta del Carnaro, esperimento avveniristico di costituzione e suggello di una parabola rivoluzionaria, che – in pochissimi mesi – consumò le sue energie nel Natale di Sangue.

“Resistiamo disperatamente, uno contro dieci, uno contro venti.” Così scrisse D’Annunzio in questi giorni prima di rassegnarsi alla fine dell’epopea che lo avrebbe consegnato all’eternità.